朝ごはんはパン派か、それとも米派か。

時々聞かれることのあるそんな質問からは現代の日本人で朝ごはんにパンを食べる人がどれだけ多いか知ることができます。

しかし、日本といったらお米が主食のはず。

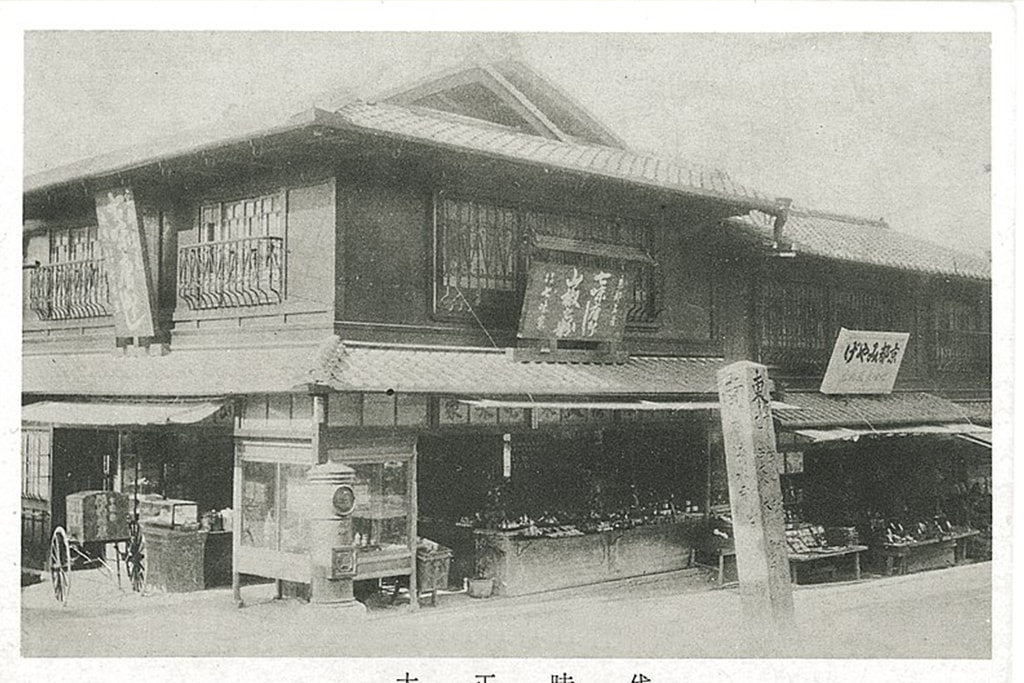

しかし、そんな日本でパンが朝ごはんに食べるものとして根付いた由来は大正時代にありました。

朝ごはんに食べるのがお米ではなく、パンを食べるようになった大正時代のその由来とは?

そして、そのほかに大正時代に由来をもつものにはどんなものがあるのでしょうか。

食糧難からパン食へ

朝ごはんはパン食か、お米か。

朝ごはんにお米ではなくパンが名乗りをあげるのは大正時代のときのこと。

実は、朝ごはんにパンを食べるその由来は大正時代の頃の戦争にありました。

戦争が起こると、軍用のお米が沢山必要になります。

その結果起こるのが米不足。

そうなれば、庶民が食べるために米の代わりになるものが探し出されます。

そうして大正時代に栽培されたのが、小麦でした。

育てることが稲作よりも簡単だったため、小麦材倍に力をいれるようになり、それに伴ってパンを作ることも増え、朝ごはんにパンを食べる人が増えたのです。

つまり、朝ごはんにパンを食べる習慣は大正時代のシベリア出兵など、戦争による食糧難が由来となっていたのです。

「足りない」から生まれたパン

そんな大正時代に誕生し、その由来が戦争にあるのがたまごパンです。

このたまごパンは小麦粉、砂糖、卵だけで作ることができ、イースト菌などは必要ありません。

このパンも戦争でイースト菌がなかなか手に入らなかった大正時代に由来を持つパンなのです。

パンのなかでも、たまごパンのように戦争によって影響をうけたり、由来があったりするものは多くあります。

たまごパンや朝食にパンを食べる習慣など、戦争による食糧難などを由来として誕生したものがこの大正時代には多く生まれたのです。

これも大正時代に由来あり?

大正時代に由来をもつものの中には現在私たちが親しんでいる、意外なものもあげることができます。

例えば、日傘も大正時代にフランスから伝わってきました。

もともと19~20世紀初頭にフランスで流行した日傘ですが、その日傘を含めたフランスの文化は大正時代に定着していきました。

また、由来ははっきりしないものの、大学芋も大正時代から昭和にかけて誕生したものの一つです。

東京神田近くの大学生がいつも食べていたから、または大学ノートなど、商品の頭に「大学」の文字を付けることがはやったためなど、現在考えられている大学芋の由来は様々。

短い期間でありながら様々な文化や物事が変化を遂げ、民衆に受け入れられていった大正時代。

そんな大正時代に由来をもつ習慣の中には、現在の私たちにとって当たり前の習慣や文化もあるのです。